BMW 7シリーズ G11に12.3インチセンターディスプレイを流用 その1

Bimmerpostのmrgicmさんの投稿を見て、BMW 7シリーズ G11 後期(LCI / iDrive 7) 10.25インチ センターディスプレイ(CID)を5シリーズ G30 後期 純正(OEM) 12.3インチに交換しました。ネジ位置が同じでコネクターもそのままつき、ダイアグコードもありませんでした。G12も同様でしょう。

前期(Pre LCI)のiDrive 5/6は上記スレッドのようにマップとCarPlayの表示に制限があります。また製造日が古いディスプレイしか使用できないようです。ちなみに前期車両にiDrive 7を載せた話題もありましたが、US$2,500〜3,000となかなかなお値段だったとのこと。

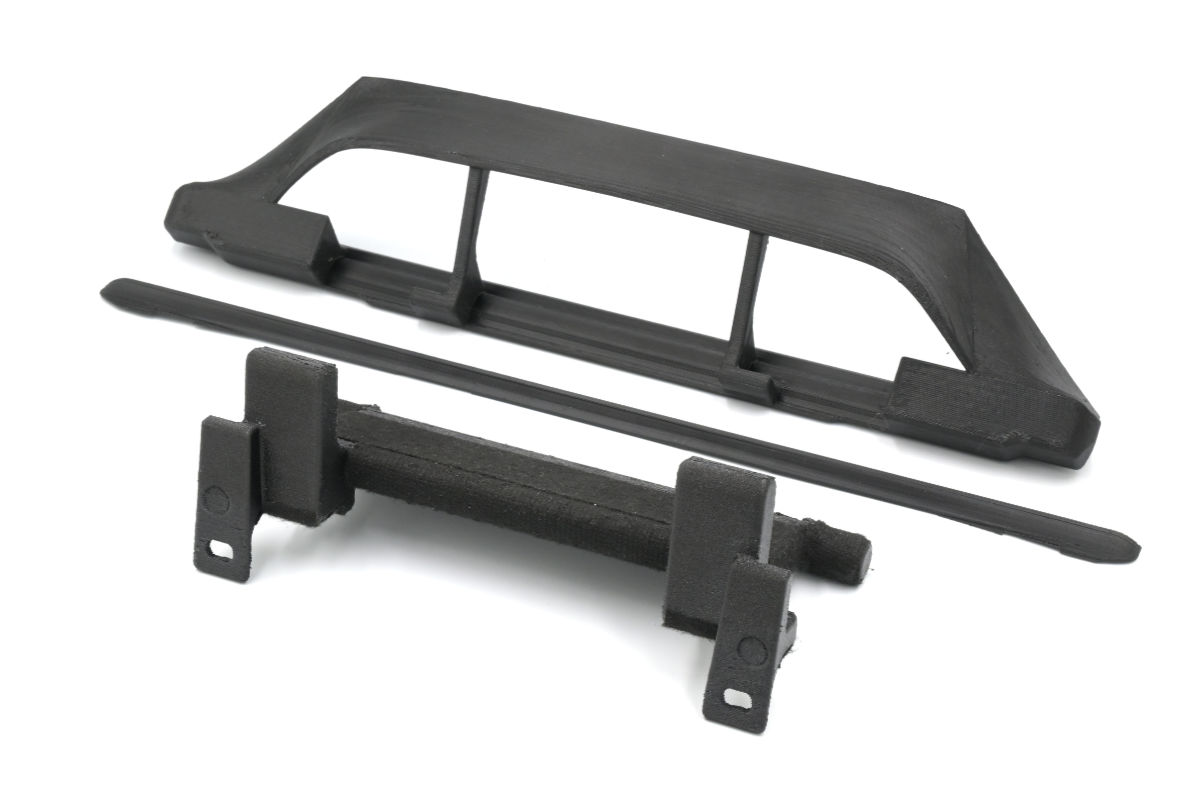

さてボルトオンとは言え、ダッシュボード形状はもちろん、ネジ以外の固定方法も違うので、そのあたりを良い感じにする部品を熱溶解積層方式(FDM) 3Dプリンターで作りました。

良いこと・悪いこと

結論から言えば12.3インチ化はかなりいいです。

- 画面が大きくなることで全てが見やすく、特に360°カメラ表示がわかりやすくなりました

- 20mmぐらい画面が手前に来ることでタッチ操作が少し楽になりました

ただ我慢しなければならないこともあります。

- 流用するG30後期純正ディスプレイが10万円前後します

- 少し圧迫感があります

- センタースピーカーの壁になるので音の聞こえ方が変わるかもしれません

この大画面の前には、(金額以外は)些細なことですねw

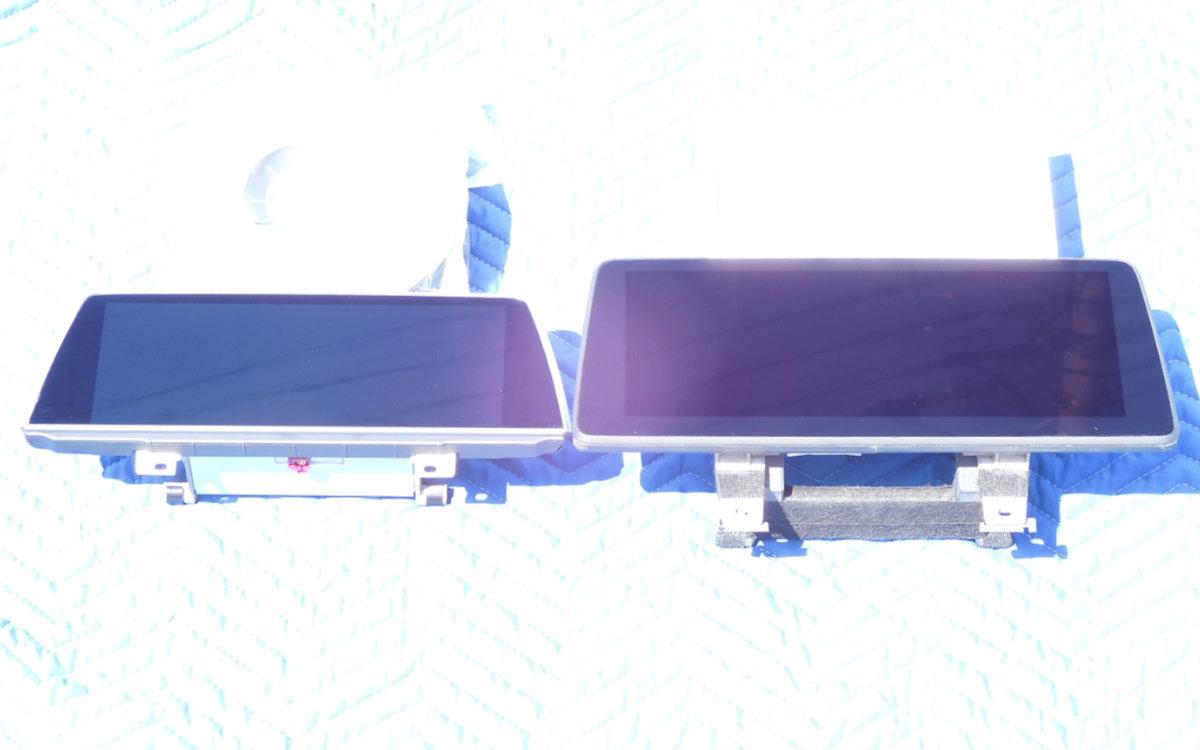

2つのディスプレイを同じ角度にして屋外の電線を反射させてみました。どちらも写り込みがほぼ無い優秀な表面コーティングですが、右のG30用は抜群です。やっぱ自動車メーカーが作る部品はすごいですね。Androidナビ(HU)なら鏡のようにピカピカに反射します。

そのAndroidナビは12.3インチで純正同様にダッシュボードから生る違和感無いデザインでほんとにポン付けですが、画面反射がひどい他に、自動明るさ調整が無い(ライト点灯によるディマーのみ)、車両電源オンごとのコールドブートに時間がかかるという点は個人的に我慢なりません。F10で遊び倒した経験から、E/Fシリーズならアップグレードといえますが、Gシリーズだとびみょーです。やっぱり純正はよくできてるんですよ。

交換キットを製品化しました

初期版から1年以上改良を続け、満足がいくものに仕上がったので、交換キットとして製品化しました。こちらからご購入頂けます。

そのため開発中の3Dデータのダウンロードサービスは終了しました。データは非公開です。

BMWにかわって AUTO H を改良しました

いまいち使い勝手が良くないオートブレーキホールド(AUTO H)に我慢ならず、BMWのかわりに改良するデバイスを開発しました。対応はGシリーズで、以下の機能を AUTO H に追加します。

- 後退時のオートホールド無効化

- 停車時のカックンブレーキ抑制

- 発進時の急加速抑制

- 二段階オートホールド化

通信のプロが自分のために開発費度外視で作り込んだ本製品の詳細はこちらをどうぞ。ご希望の方は通販サイトからお求め頂けます。